Abbasanta :: Paese nella Provincia di Oristano - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

Abbasanta :: Paese nella Provincia di Oristano

Località > Oristano

Abbasanta

Abbasanta sorge sull'omonimo altopiano basaltico in un territorio ricco di sorgenti e boschi di sughere e roverelle. E' un importante centro del Barigadu che deve il suo nome all'antica convinzione che le sue acque avessero proprietà curative. Di notevole interesse il nuraghe Losa, una delle espressioni più alte dell'architettura nuragica.

Abitanti: 2.865

Superficie: kmq 39,84

Provincia: Oristano

Municipio: via Garibaldi, 144 - tel. 0785 5616

Cap: 09071

Guardia medica: (Ghilarza) - tel. 0785 52537

Polizia municipale: tel. 0785 561635

Biblioteca: viale Gramsci, 1 - tel. 0785 54261

Ufficio postale: via Kennedy, 3 - tel. 0785 54154

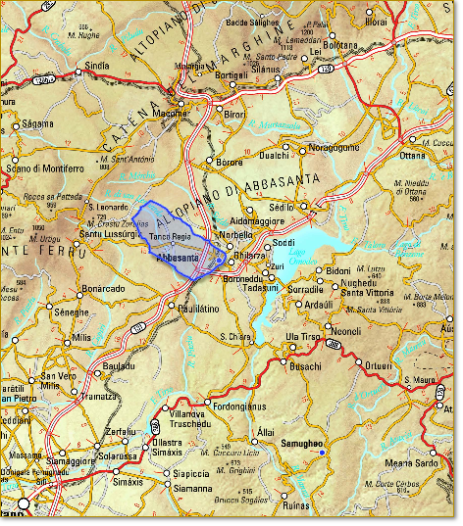

Abbasanta è situato al centro della Sardegna, e dà il nome all’altopiano omonimo che comprende Borore, Norbello, Ghilarza, Paulilatino. Dista dal mare 40 km, dal capoluogo di provincia, Oristano, 36, da Cagliari 120, da Sassari 90, da Nuoro 50. È esposto a nord-ovest: a est ha il lago Omodeo, a nord la catena del Marghine, a ovest il Montiferru, a sud il Tirso. Ha un clima temperato caldo, perché lo mitigano la catena del Marghine a nord e il lago Omodeo a est. Il mese più freddo è febbraio, che riserva le temperature più basse e le nevicate più abbondanti. Il mese più caldo è luglio, trìulas. Scarse sono le precipitazioni, che cadono prevalentemente nel tardo autunno e nell’inverno. Molto attese le precipitazioni del mese di aprile, fondamentali per l’agricoltura e l’allevamento. Tutto il territorio è diviso in cunzàos e tancas, delimitati da muri a secco. Il paese confina a nord-est con Norbello e a sud-est con Ghilarza: anzi le abitazioni di quest’ultimo centro hanno ormai raggiunto la periferia di Abbasanta sino a presentarsi agli occhi del viaggiatore come un unico agglomerato. La campagna confina a nord con Norbello, a sud con Paulilatino e a ovest con Santu Lussurgiu, verso cui si estende il “monte”, ricco di una folta vegetazione di querce plurisecolari, e dove alberga ogni tipo di selvaggina.

Il nome Lo studio dell’origine del nome del paese si rivela molto interessante. Nel periodo imperiale era una stazione romana denominata Ad Medias, come viene citata nell’Itinerario di Antonino, redatto ai tempi di Marco Aurelio Antonino (Caracalla), II secolo d.C. L’espressione potrebbe voler significare la posizione centrale del villaggio se riferita alla distanza Karalis-Turris Libisonis (Cagliari-Porto Torres) o alla distanza Forum Traiani-Macopsisa (Forenciclopedia dongianus-Macomer). Il toponimo si fa derivare da Ad Medias (aquas), cioè “luogo presso (o verso) le acque”, collocato sulla destra della strada romana proveniente da Forum Traiani (Fordongianus) e che si identifica in quella parte della cittadina ormai edificata conosciuta come Sas Cortes de Sas Zuas, presso l’attuale via Giovanni XXIII. Considerato che la presenza romana nel territorio è stata abbastanza intensa e costante e con diversi insediamenti, e non apparendo definitivamente certa la derivazione di Abbasanta da quell’aquas, è da supporre che il nome sia, sì, all’origine composto da aqua (abba, in sardo), ma che forse appartenga ad un’altra comunità non distante da Ad Medias. Un’altra spiegazione, scaturita da una ricerca condotta “sul filo della memoria” tra i vecchi del posto, è che Abbasanta sia nome formato da Abbas hant, col significato di “genti che hanno le acque”; oppure derivato da Ante Aquas, cioè luogo prima dell’acqua, che cambiò in un primo momento in Acquas ante poi in Aqua-s-ante e infine in “Acquasanta”. L’opinione più diffusa è che Abba-santa derivi da un Abba tanta, dovuto alla presenza nel territorio di tante sorgenti, e che la venuta del Cristianesimo trasformò tanta in santa. Ma l’ipotesi a nostro parere più valida è che ci sia stata una derivazione dal nome dell’antica divinità fenicia Aab Sandon, divenuta in seguito il Sardus Pater venerato tra l’altro, come noto, nel tempio di Antas, presso Fluminimaggiore.

Testi di Fausto Casula

Dizionario Storico-Geografico dei Comuni della Sardegna

Carlo Delfino Editore

Curiosità e Informazioni Turistiche.

Il Paese sorge sull'omonimo altopiano basaltico, nella regione denominata Barigadu, in un territorio ricco di boschi naturali. La sua centralità nel cuore della Sardegna è nota sin dall'antichità, infatti in età romana Abbasanta era conosciuta con il toponimo di "Ad Medias Acquas". Il toponimo "Aba Sancta" è citato per la prima volta nel XII secolo nelle "Rationes Decimarum Sardiniae", ossia i pagamenti delle decime ecclesiastiche. Il popolamento del suo territorio è però naturalmente molto più antico come indicano il dolmen di S'Angrone, il pozzo sacro di Calegastea, la tomba dei giganti di Sos Ozzastros e i numerosi nuraghi, il più importante dei quali è il Losa. L'abitato è caratterizzato da costruzioni tradizionali in pietra scura basaltica. Al centro si trova la chiesa di S. Caterina, ottocentesca, ma ispirata a forme architettoniche rinascimentali. Non lontano da Abbasanta sorge uno dei nuraghi più grandi e conosciuti della Sardegna (anche per la sua posizione nei pressi dell'importante arteria della SS 131), l'imponente nuraghe Losa, che ha visto diverse fasi costruttive a partire dal XV sec. a.C. Interessanti i dintorni del paese: nella località di Tanca Regia, importante centro di allevamento equino, è possibile ammirare boschi di sughere secolari di notevole interesse ecologico. Nel territorio si trova anche il piccolo villaggio di Sant'Agostino, intorno all'omonima chiesa campestre, caratterizzato dalle piccole dimore chiamate "muristenes", destinate ad ospitare i fedeli durante i festeggiamenti in onore del santo. Non lontano da Abbasanta, ma in territorio di Paulilatino, è un altro importante sito archeologico nuragico, il suggestivo pozzo sacro di S. Cristina col villaggio circostante e la chiesetta dedicata alla santa, anch'essa provvista dei "muristenes". Importante presidio "Slow Food" è il tipico formaggio vaccino noto col nome di "casizolu".

I segni della preistoria

Il territorio di Abbasanta fu molto abitato fin dalla preistoria. Ancora oggi, infatti, si possono ammirare importanti testimonianze del periodo nuragico e pre-nuragico: nuraghi, pozzi sacri, pietre solari o are sacrificali, menhirs o bètili.

Il nuraghe Losa prende nome dalla presenza delle urne cinerarie ricavate nel basalto nel terreno antistante il nuraghe (losa = tomba). È uno dei nuraghi più maestosi e meglio conservati della Sardegna, ampiamente descritto dalle varie pubblicazioni del Taramelli. Fu visitato per la prima volta nel 1884 dal Ganin e fu oggetto di scavi da parte del Vivanet e del Nissardi: anzi fu, quello loro, il primo scavo scientifico di un nuraghe. Gli oggetti che vi sono stati scoperti, e che ora si trovano nel Museo nazionale di Cagliari, sono soprattutto armi, bronzi votivi, utensili in ferro, monete d’oro e di bronzo, ceramiche nuragiche, puniche, romane e alto-medioevali, oggetti di ornamento tra cui uno “scarabeo” in diaspro verde, mentre non è molto tempo che è stata rinvenuta un’immagine itifallica su lastra di basalto.

Il nuraghe Aiga (forse dal greco “ capra”) è di stile architettonico differente dal Losa. Non è stato ancora oggetto di una specifica campagna di scavi, sebbene si presenti di notevole interesse; oltre a una struttura interna complessa, ha una altezza di 10 metri.

Il nuraghe Nurru (termine indefinibile, sicuramente tra quelli di origine arcaica) è formato da una torre centrale su due piani. Alla sua struttura si richiama il nuraghe Zuras.

Il nuraghe Arzola ’e Leperes (“Aia di Lepri”) è invece architettonicamente simile all’Aiga, ma di dimensioni più ridotte, racchiuso da mura perfettamente circolari.

Il nuraghe Sa Covocada, di stile simile al nuraghe Nurru, è quasi completamente diroccato, ma sono rimaste intatte l’entrata e parte delle fondamenta.

Nel territorio esistono anche tombe dei giganti, monumenti sepolcrali dell’età del rame, in località Su Pranu, Su Tentorzu, Sos Ozzastros e Su Cuzzu de Sas Molas; dolmen si trovano in località Mesu Enas e Sangrone; circoli megalitici, anch’essi monumenti sepolcrali, in località Su Pranu ’e Sargas; numerose anche le domus de janas (“case delle fate”), altro tipo di monumento sepolcrale col rito dell’inumazione

singola, che troviamo in località Chirigheddu (due), Sangrone, Mura Idda (due), Mesu Enas, Su Cantaru (due), Mura ’e Lauros (due), Cannas de Jana, Mura ’e Forru e Zana.

Menhirs o betili (pietre-simbolo di divinità) sono in località Aiga, Mura Ulimos, Chirigheddu e Sangrone; are sacrificali o pietre solari, lavorate per lo scorrimento del sangue quando venivano sacrificati i vari animali, si trovano in quasi tutto il territorio, di stile e forma molto diverse tra loro, molte delle quali sono state utilizzate come perdas de muru, per costruire cioè i muretti a secco che tagliano in tanti piccoli riquadri il territorio comunale.

Pozzi sacri sono in località Losa e Putzu ’e Cresia, mentre resti di un tempietto romano sono in località Mura Ilighes. Ma molti altri reperti e monumenti si potrebbero ancora descrivere, se si pensa che, oltre alla presenza numerosa e massiccia dei popoli nuragici, Abbasanta ha conosciuto la presenza fenicia, punica, cartaginese, romana, bizantina, pisana e aragonese.

Nel Medioevo Nel periodo medioevale, durante il Giudicato di Arborea, il centro faceva parte dalla Curatoria del Guilcieri che comprendeva: Abbasanta, Aidu, Borone o Orene, Domus Novas, Guilcieri, Nurguillo, Guilarci, Paule, Ruinas, Sedilo, Sellu, Solli, Tadasune, Urru, Ustheu, Zuuri. Il Fara, nella sua Corographia, scritta nel Cinquecento, aggiunge: Boele, Licheri, Suci, Nordai, Arcai. Il Guilcieri, abbreviato in Cier dagli Aragonesi, fu suddiviso in due contrade: Parte Cier Canales o superiore e Parte Cier Reale o inferiore. La parte Cier Reale comprendeva: Acqua-santa, Aidu, Guilarci, Palude. Nel ’400 era sede di majorales. Nel 1306 Abbasanta contava 60 “fuochi” (foghiles = focolari, famiglie), dunque circa 240-300 abitanti. Nel 1388 fu importante centro di “plaga”.

Abbasanta oggi Abbasanta si presenta come una cittadina moderna con abitazioni di stile vario, appartenenti a epoche diverse (alcune di esse, di qualche secolo fa, mostrano elementi dello stile aragonese), ben tenute e pulite. Nell’ultimo periodo ha avuto uno sviluppo notevole l’edilizia, tanto da occupare tutta l’area edificabile privata e quella appartenente al demanio. L’abitato è molto esteso, anche perché ogni abitazione ha il suo giardino; le strade sono larghe, sicché il traffico automobilistico scorre senza problemi di spazio. Si presenta, oggi, attiva, elegante e in continuo movimento, consapevole di avere nel suo territorio strutture civili e militari di notevole importanza. Le attività produttive hanno subito tuttavia in questi anni un ridimensionamento. Chiusi gli stabilimenti per la produzione di birra e di acque gasate, e cessata l’attività di un salumificio, si è ridotto anche il numero delle aziende che si occupano della lavorazione del sughero. Resistono quelle legate all’edilizia, specie per la produzione degli infissi. Abbasanta era frequentato in passato da allevatori e commercianti di carne, perché vi si svolgeva ogni martedì un mercato di bestiame di importanza regionale. Ora la manifestazione non si ripete più, le strutture, inutilizzate, sono in attesa di una nuova destinazione. Sono sorte nel frattempo alcune aziende private per la lavorazione e commercializzazione delle carni. Mentre la posizione del paese favorisce il funzionamento di alcuni depositi di merci e di agenzie di ditte a carattere nazionale. L’essere servita dalla superstrada Sassari-Cagliari (la “strada reale” la attraversò già nel 1829), dalla “trasversale” Abbasanta-Nuoro-Olbia e da tutti i mezzi pubblici di trasporto, con una stazione ferroviaria collocata ben dentro l’abitato (la ferrovia la “tagliò” in due verso il 1875) e una stazione di autolinee, consente infatti notevoli facilità di spostamento e di comunicazione con tutti i maggiori centri dell’isola.

I dintorni Da maggio e fino a settembre Abbasanta offre al turismo l’amena località di Sant’Agostino, oggi assunta a borgata, a 7 km sulla strada per Santu Lussurgiu. La località deve la sua importanza soprattutto alla chiesetta campestre dedicata al santo e caratterizzata dalle dimore temporanee, numerose in Sardegna, note come cumbessìas o muristènes. La chiesetta, che ha anche un parco giochi, è un animato punto d’incontro, dove si balla (e si prega) tutte le sere durante il novenario (16-28 agosto). In occasione della festa (28 agosto) il santo viene trasportato su un carro addobbato di alloro e di fiori seguito dai pellegrini a cavallo e a piedi. Durante le novene vengono organizzate delle manifestazioni e delle gare che il giorno della festa culminano nelle corse dei cavalli a pariglie con premi ai cavalieri più capaci. Altra località ricca di storia fin dal Medioevo è la Tanca Regia, a 4 km sulla strada per Santu Lussurgiu, già sede di un famoso allevamento di cavalli fin dall’epoca spagnola e oggi, con i suoi razionali, moderni, grandi allevamenti di suini e ovini, famosi in tutta l’isola, meta di visitatori e di esperti che seguono le tecniche più avanzate di conduzione dovute, sino ad un recentissimo passato, alla capacità e alla lungimiranza della famiglia Dalmasso. Famiglia ha poi ceduto in vendita Tanca Regia alla Regione Sarda, che la utilizza per studi ed esperimenti nel campo agro-pastorale. Vi opera l’Istituto di Incremento Ippico, che cura il miglioramento e la valorizzazione del cavallo anglo-arabo-sardo.

Degna di menzione è la storia della “chiesetta di Tanca”, dedicata ai santi Filippo e Giacomo (molto popolari in Spagna) il cui responsabile per volontà del re di Sardegna, non volendo pagare le decime al parroco di Santa Caterina, chiese ed ottenne dal papa l’erezione di detta chiesa a seconda parrocchia di Abbasanta.

Testi di Fausto Casula

Dizionario Storico-Geografico dei Comuni della Sardegna

Carlo Delfino Editore

Città dei militari

La posizione geografica così centrale ha quasi costretto Abbasanta, già da millenni, ad una presenza militare ininterrotta, testimoniata dai monumenti del periodo punico-romano (età del bronzo medio e del bronzo tardo), dall’architettura militare e fenicia, dalla fase bizantina e del Giudicato di Arborea, dalla presenza degli Stamenti nel periodo aragonese, dai campi di prigionieri della prima Guerra mondiale, da quella di formazioni militari nella seconda Guerra mondiale, quando ospitò tutte le strutture tecniche e di comando “sfollate” dal capoluogo di Regione (era il più importante centro militare della Sardegna). Oggi i carabinieri, presenti con una caserma, con il Nucleo cinofili e con un Centro eliportati che acquisterà presto valenza regionale, hanno legami profondi con la comunità che li ospita per l’umanità e la professionalità che dimostrano nello svolgimento delle proprie mansioni.

Ma il fiore all’occhiello di questa cittadina sembra essere la Scuola Tecnica di Polizia, che ha raggiunto fama nazionale e internazionale con le azioni compiute dai suoi allievi nella lotta in difesa dei diritti civili dei cittadini: merito anche dell’alto livello professionale dei suoi istruttori. Ma il centro ha anche moderne strutture della vita civile: l’igiene e la sanità sono affidate a due medici, uno dei quali è ufficiale sanitario; a un pediatra e ad un cardiologo di fama che esegue controlli periodici ai portatori di pacemakers provenienti dalle province di Oristano e di Nuoro: ai casi più urgenti provvede il vicino ospedale civile di Ghilarza.

L’istruzione è assicurata dalla presenza di una Direzione didattica, cui fanno capo le Scuole elementari di Abbasanta, Norbello, Paulilatino e Aidomaggiore, e della Scuola media statale. Notevole è anche l’attività per la conservazione delle tradizioni: il gruppo di ballo e soprattutto l’Associazione folk “Coro di Abbasanta” (unico nel suo genere in provincia) ne sono l’espressione più evidente, mentre la fervente attività sociale è sostenuta da diverse associazioni.

Importante è anche l’attività sportiva presente con il calcio, la pallacanestro, il tennis e l’equitazione, frequentati da molti giovani che non trascurano altri sports pure non presenti nella comunità, come dimostrano i casi di concittadini chiamati a far parte della nazionale di judo. Il dialetto, che purtroppo le giovani generazioni tendono a parlare sempre meno, è il logudorese, con una pronuncia e una cadenza che lo distinguono e lo rendono di facile comprensione: un dialetto caratterizzato anche dalla presenza di pastori del Nuorese e dai molti matrimoni “esterni”.

Le feste La conservazione delle tradizioni, che è anche collegata alla vita religiosa, ha fatto sì che le chiese di Santa Caterina, Santa Maria, Sant’Antonio e Santa Dorotea (Amada) siano conservate in buono stato, mentre la chiesa di San Martino, di stile romanicogotico, è stata demolita negli anni Sessanta per l’incuria degli amministratori. Numerose le feste caratteristiche. Oltre a quella campestre di Sant’Agostino, già citata, la più frequentata è quella di Santa Caterina, patrona di Abbasanta, che si celebra il 25 novembre: meta di forestieri, conserva ancora oggi l’antico fascino di “festa mercato” con la presenza di artigiani del rame, del ferro e del legno, dei dolci più caratteristici dell’isola, e con tutti i giochi e giocattoli che ogni festa comporta. È tradizione per gli abbasantesi avere a pranzo per l’occasione uno o più ospiti, e più sono gli ospiti più bella appare la festa, per la quale in tempi non molto lontani veniva lavorato il pane festivo di fior di farina (simbula): famose erano le donne (massaias) più fantasiose nell’usare su pinta-pane, lo strumento per la decorazione di questi piccoli capolavori di “plastica effimera”.

Altra grossa occasione di festa è quella di Sant’Antonio Abate (17 gennaio). Si inizia con la formazione di gruppi di giovani che s’impegnano ad innalzare sas tuvas (tronchi d’albero cavi con radici e privi dei rami, alti fino a 6-7 metri) nel piazzale della chiesetta dedicata al santo. Questi ceppi vengono accesi al primo segno di campana che annunzia l’inizio della funzione religiosa dei vespri alla presenza della folla che commenta e discute in un intrecciarsi di fiaschi di vino e di fette di panischedda, un dolce che si usa confezionare solo per l’occasione. Poi, la notte, tutti i gruppi formati da soli uomini si riuniscono per la succhena, una cena a base di agnello arrosto, olive, formaggio e vino in abbondanza. Altrettanto avviene in tutte le famiglie non colpite da lutti o da disgrazie mentre, per antica devozione, il focolare deve restare acceso tutta la notte perché è su fogu de santu Antoni.

La leggenda dice che sant’Antonio, recatosi all’inferno, dopo avere distratto Luciferru, rubò un po’ del suo fuoco nascondendolo in tasca e lo portò sulla terra.

Altre usanze sono legate ai vari cicli dell’anno, come la confezione di sas lendas de Carrasegare (i dolci di Carnevale: zìppulas, culurzones de mendula, pasta violada); sas pardulas della Settimana santa, sa prama della Domenica delle palme, sas ziriccas del Venerdì santo, s’angulla del Lunedì di Pasqua, su pane ’e casu del Corpus Domini, sos pabassinos di Ognissanti.

Tradizioni che sono l’indice di dignità e di un carattere allegro e altruista e che fanno di Abbasanta una cittadina di gente onesta e semplice, lontana da faide e da atti di violenza, e che predilige un certo stile di vita.

Testi di Fausto Casula

Dizionario Storico-Geografico dei Comuni della Sardegna

Carlo Delfino Editore

Il nuraghe Losa

Come arrivare

Il Nuraghe Losa è situato al centro del vasto altopiano basaltico di Abbasanta, a m 317 di quota s.l.m, su un leggero rialzo del terreno roccioso, non lontano dall’abitato moderno. È ubicato a poca distanza dalla S.S. 131 “Carlo Felice”, ben visibile dalla strada, fra il km 123 e il km 124, all’altezza dello svincolo per Nuoro, sulla destra per chi proviene da Sassari e sulla sinistra per chi arriva da Cagliari: una breve stradina, preceduta da un ampio spiazzo per la sosta dei veicoli, conduce al cancello dell’area archeologica (ingresso a pagamento).

Gli scavi e le ricerche

Il nuraghe Losa, fra i più noti dell’isola per essere uno dei più maestosi e meglio conservati, venne rilevato e illustrato nell’Atlante del Lamarmora (1840) e fatto oggetto di una prima serie di campagne di scavi, a partire dal 1890, sotto la direzione del Regio Commissario Filippo Vivanet e del suo assistente Filippo Nissardi. A quest’ultimo si deve anche il primo rilevamento integrale del complesso, effettuato nel corso dei lavori; le relative planimetrie e sezioni vennero pubblicate da Giovanni Pinza nel volume Monumenti primitivi della Sardegna, edito dall’Accademia dei Lincei nel 1901, la prima organica sintesi sulla preistoria e protostoria della Sardegna. Gli scavi vennero ripresi, fra l’aprile e il giugno del 1915, da Antonio Taramelli che mise in luce nuove strutture dell’abitato attigue alla fortezza, soprattutto nei lati Nord-Est e Sud-Ovest. Scarse notizie abbiamo, invece, dei materiali rinvenuti durante queste ricerche, sia in quelle Vivanet-Nissardi (che non furono mai pubblicati) che in quelle del Taramelli: in entrambi i casi, pur essendo diversi oggetti regolarmente esposti nelle vetrine del Museo di Cagliari, si dovrà attendere la metà degli anni ’50, per una prima disamina preliminare ad opera di Giovanni Lilliu (LILLIU, 1955), e molto di più per avere una prima documentazione grafica (SANTONI, 1988, 1990) ed uno studio dei reperti più significativi ad opera di chi scrive e di altri Colleghi (Losa I; Losa II). Una serie di interventi di scavo, consolidamento e restauro, eseguiti da Ferruccio Barreca, con l’ausilio dell’assistente Giuseppe Lai, ziu Peppinu, negli anni 1970-71 e 1975-76, hanno consentito di rendere il monumento pienamente fruibile al pubblico. A partire dagli anni 1989-90, nuove campagne di scavi – dirette da chi scrive, con la collaborazione di P.B. Serra e G. Bacco – hanno fornito nuovi elementi relativi ai quadri di vita materiale che hanno interessato il sito nel corso dei secoli.

Il toponimo Losa

Il toponimo del Losa è certamente collegato con la parola logudorese e campidanese losa, catalano llosa, che, ormai in disuso nel gergo comune, già nel passato era riservata all’ambito “aulico”, festoso e formale delle gare poetiche paesane in limba sarda, in occasione della festa religiosa: il significato di lastra o di lapide (PAULIS, 1997) ricollega la parola al contesto della necropoli a cremazione di età romana alto-imperiale, di I-II sec. d.C. «fuori dal recinto esterno verso mezzogiorno….I sepolcri incavati nella roccia…consistono in fosse rettangolari assai piccole, destinate a ricevere dei cadaveri combusti» (PINZA, 1901).Queste fosse sono contornate da un leggero risalto che doveva penetrare in un incastro praticato nel coperchio, un cippo litico a sua volta conformato a capanna o a botte, il quale, insieme con i cinerari mobili su cippo e con i rispettivi coperchi costituivano i segnali di prioritaria evidenza e risalto monumentale nell’area sacra funeraria. Il toponimo Losa compendia dunque ed esprime una parte molto limitata dello spazio fisico e del tempo culturale del complesso archeologico, il cui contesto complessivo è invece più dilatato, sia sul piano spaziale che su quello temporale.

Natura e funzione dei nuraghi

Il Taramelli, inserendosi nell’accesa polemica ottocentesca sulla natura e la funzione dei nuraghi e ancora in malcelata contrapposizione con le idee del Pinza, «tenace difensore dell’uso dei nuraghi per tombe», in occasione del Convegno Archeologico del 1926 ebbe a ribadire: «Le recenti indagini non fanno che confermare l’idea espressa anni addietro dal Canonico Spano, appoggiata dalle ricerche del compianto Nissardi, ed accettata dal Pais, dal Mackenzie e da molti studiosi, che cioè i nuraghi, considerati in se stessi e nella loro postura, parlano chiaramente dello scopo di difesa, di conquista, di possesso della terra sarda, sia nel suo complesso che nel particolare frastaglio di valli, di altopiani, di pianure di cui è costituito il vasto territorio. (...) E le prove della vita a lungo vissuta entro le celle del nuraghe furono raccolte in molta copia sia nel nuraghe Losa di Abbasanta, che offre un esempio di cittadella, complessa e fortificata con ripetuti recinti che nel nuraghe Palmavera di Alghero» (TARAMELLI, 1929). Queste valutazioni dell’illustre archeologo, in definitiva, chiudono le sterili disquisizioni ottocentesche e del primo ventennio del Novecento sulla natura e la funzione dei nuraghi ed aprono la strada alla ricerca scientifica dei depositi stratigrafici. Sul lungo travaglio storiografico e sugli sviluppi della ricerca archeologica sono di valido supporto, insieme con la voce degli antichi (MASTINO, 1980), le preziose e specifiche analisi di Lilliu (1962, 1981) e di Ugas (1980), alle quali si rimanda per gli eventuali approfondimenti.

ITINERARIO

Il nuraghe Losa è un nuraghe complesso, del tipo a tholos o a falsa cupola, costituito da una torre centrale posta al centro di un bastione trilobato, composto da tre torri in forma di triangolo equilatero a profilo concavo-convesso. A tale struttura aderisce poi, parzialmente, un consistente tratto di antemurale, pur esso marginato da torri, che si raccorda sul fianco occidentale del bastione. Il tutto è delimitato da una più ampia muraglia piriforme, munita di torri, che racchiude lo spazio insediativo dell’originario villaggio nuragico e i successivi ambienti di vita sovrappostisi in età tardo-punica, romana tardorepubblicana- imperiale e alto-medievale.

Il Nuraghe Losa Abbasanta

di Vincenzo Santoni

Carlo Delfino Editore