Cagliari Capoluogo di Regione - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

Cagliari Capoluogo di Regione

Località > Cagliari

Cagliari è il capoluogo della Sardegna e della provincia omonima. È servita da un efficiente e moderno aeroporto, quello di Elmas, a dieci minuti dalla città. Mentre il porto commerciale si trova proprio di fronte alle maggiori vie del centro storico, sull’antico quartiere della Marina. Ospitalità per tutte le esigenze

.

Una sola difficoltà per chi voglia o debba

soggiornare a Cagliari: l’imbarazzo della scelta

A volo d’uccello. Come uno dei fenicotteri che sono di casa fra gli stagni vicini alla città. Sarebbe il punto di vista migliore per avvicinarsi a Cagliari, cercando di mettere insieme le molte anime che si nascondono, o si mostrano, in un panorama di pietra e di mare. C’è la Cagliari di acqua e di sole, approdo per i navigatori fenici che ne fecero un loro scalo intorno al 1000 avanti Cristo. C’è la Cagliari arroccata e diffidente dei soldati di Pisa. E c’è la città di affari e di traffici che ci riporta all’impero di Roma, assieme alla città di chiese e palazzi costruiti in obbedienza e ossequio al re di Spagna. Bisogna imparare a districarsi tra la storia e il presente di questo capoluogo cresciuto rimarginando le ferite dei bombardamenti aerei nel 1943. Meglio attraversarlo a piedi, senza paura per qualche salita che porta alla collina fortificata di Castello. Qui le torri di San Pancrazio e dell’Elefante fanno le sentinelle agli angoli di una cinta che solo in parte ha resistito ai secoli. Sono il lascito della dominazione pisana e dell’ingegno trecentesco di Giovanni Capula. Il nome dell’autore è ancora visibile sulle pareti delle due costruzioni.

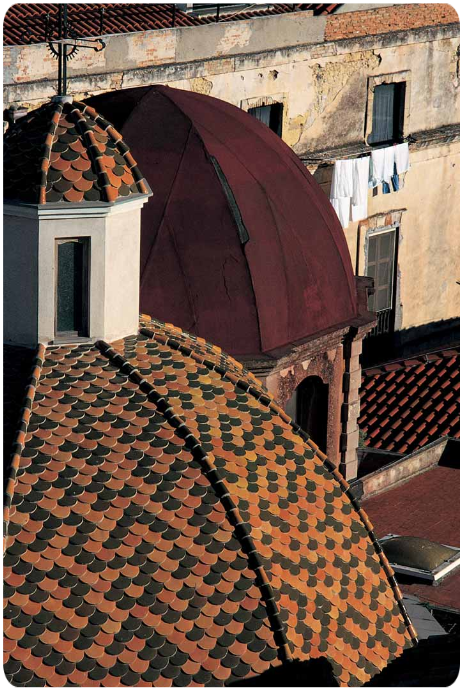

Ma ad attirare l’attenzione è soprattutto l’elefantino (foto sopra) che battezza la torre affacciata sulla prospettiva del golfo. Per i cagliaritani, questa piccola scultura poggiata su una mensola è un’immagine familiare come il più classico dei sapori di casa. A Castello si passeggia per cogliere anche altri segni della storia. La facciata della cattedrale, ritmata da archetti e colonnine, racconta più di ogni altra architettura l’effetto dei tempi che cambiano. Intitolata a Santa Maria, la chiesa medievale in cima alla roccaforte aveva forme duecentesche. Dall’inizio del Settecento, il duomo si è presentato con un prospetto barocco. Poi anche questo è stato cancellato, con un rifacimento in stile neoromanico che nel 1930 sembra voler sconfessare la scelta di due secoli prima. L’impronta delle origini sopravvive nel campanile, nell’architrave dell’ingresso centrale, nelle porte laterali e in due cappelle, una pisana e l’altra gotico-aragonese. Ma la matrice della chiesa si coglie anche nel grande pulpito in marmo che Guglielmo Pisano, architetto e scultore, realizzò nel XII secolo. Divisa in due parti, l’opera fu addossata ai lati dell’ingresso nel corso dei lavori per il nuovo assetto tardobarocco della cattedrale. Andò meglio ai quattro leoni che reggevano le colonne: la ristrutturazione di fine Seicento trovò un posto ai lati dell’altare maggiore. Usciti dalla cattedrale, le stradine strette di Castello continuano ad evocare i climi della dominazione spagnola. È la città dei palazzi decaduti, di ombre e vicoli dove un gruppo di congiurati (lo ricorda una lapide) poteva attendere il suo bersaglio. È una scacchiera di portici e portali, pronti a chiudersi agli sguardi indiscreti e però capaci di regalare meraviglie improvvise e inaspettate. È il luogo del potere, rappresentato dal palazzo Viceregio (che qualcuno vorrebbe innalzare di rango per aver ospitato un re Savoia in fuga da Napoleone) oggi fresco di restauro. A Castello la città dei governanti si affianca spesso ai marmi degli altari. Così, in via Lamarmora, dietro una cancellata di ferro e una facciata piatta, la chiesa cinquecentesca della Purissima attende visitatori nel suo interno tardogotico. In fondo a via Genovesi, nella parte bassa del quartiere, Santa Maria del Sacro Monte di Pietà nasconde volte a crociera e cupolette di matrice aragonese. Sul bastione di Santa Croce, una scalinata invita all’ingresso nella chiesa di uguale intitolazione, da cercare in posizione di taglio rispetto allo spiazzo panoramico. E dal basso la città vicina al mare chiede attenzione per i suoi tesori. Chiama a gran voce l’anfiteatro romano, forse perché frequentato dalle ugole robuste della stagione lirica estiva. Un discutibile involucro di legno ha tentato di ricostruire le parti mancanti della gradinata, ingabbiando la pietra dove sedevano i cittadini del II secolo dopo Cristo. Esaurito il programma di spettacoli, la camicia di forza dovrebbe essere smontata, per restituire aria e luce al monumento oggetto di polemiche e difese d’ufficio. L’impronta di Roma si estende alla vicina Villa di Tigellio, che probabilmente poco ha da spartire con questo poeta sardo di scarsa gloria artistica e amicizie altolocate.

Non si può neppure parlare di villa in senso stretto. Due isolati, separati da un vicolo, presentano una struttura termale da un lato, e tre domus schierate sul versante opposto. In questo complesso residenziale, del II o del III secolo dopo Cristo, le colonne del peristilio, i resti di figure dipinte, le tessere di un mosaico bianco e nero parlano di una condizione agiata, benessere di provincia lontano dagli splendori della capitale dell’impero. Dai Cartaginesi, spodestati nel 238 avanti Cristo., i cittadini della Karales romana avevano ereditato quartieri, acquedotti, fortificazioni e persino le necropoli di Tuvixeddu e del colle di Bonaria (dove si può visitare, entrando nell’ottocentesco cimitero monumentale, la sepoltura di Munatius Ireneus). Avevano costruito magazzini, venerato luoghi sacri come la cripta (visitabile a richiesta) che il cristianesimo dedicherà a Santa Restituta, eretto edifici funebri ora inglobati nella chiesa di San Lucifero, scavato pozzi e realizzato, dove oggi sorge l’Orto botanico, un giardino attraversato da canali artificiali e dotato di giochi d’acqua. Ma sono stati anche autori di un pezzo di città che invita al silenzio e alla commozione. Quasi nascosta nel mezzo del viale Sant’Avendrace, alla periferia cagliaritana, la Grotta della Vipera lega il suo nome ai due serpenti incrociati che sono scolpiti sul frontone. L’emblema di questa tomba patrizia del I secolo dopo Cristo introduce alla sepoltura di Atilia Pomptilla, moglie di Cassio Filippo, esiliato da Nerone in Sardegna. Dodici iscrizioni sulle pareti ci dicono, con versi toccanti in greco e in latino, che Atilia avrebbe offerto agli dei la sua vita per salvare il suo sposo, gravemente ammalato. I lasciti della città d’un tempo si trovano, ovviamente, anche tra le vetrine e nei percorsi della Cittadella dei Musei, ricavata da un antico arsenale, famosa per i suoi reperti della civiltà nuragica. E la sensibilità verso le testimonianze del passato trova molte altre occasioni per essere soddisfatta da luoghi, architetture ed esposizioni cagliaritane.

Le Coste Cagliaritane

Ma quando sono le tensioni del presente a farsi sentire, la rotta punta verso la costa. Si va verso i paradisi di sabbia e acque trasparenti, irresistibili calamite della Sardegna turistica. Est od ovest, il risultato della scelta non deluderà le attese. Diretti a oriente, superata la spiaggia affollata del Poetto, la città di Quartu Sant’Elena chiede almeno una sosta per conoscere la vita quotidiana di una famiglia sarda tra Ottocento e Novecento. Due le possibilità offerte: la casa-museo “Sa dom’e farra” (attualmente chiusa per riallestimento) o l’analoga ricostruzione di” Il ciclo della vita”. Stando sul posto, vale la pena riservare un’occhiata alla chiesa di Sant’Elena: il progetto di questo edificio sacro è opera di un ingegnere militare, influenzato sicuramente dalle sue provenienze piemontesi. Poi, il mare: calette nascoste, sabbia bianchissima o rive di piccoli ciottoli, come a Cala Regina. Le schiere compatte di case da vacanza a Torre delle Stelle, a Geremeas, a Solanas. Profumi che mischiano la salsedine alla macchia mediterranea delle colline. Le insenature lunghe di Porto Sa Ruxi, di Campus, di Capo Boi. Ecco Villasimius, paese che l’estate ingrandisce e anima nelle notti trascorse all’aria aperta. Le luci delle insegne quasi cancellano, così, il ricordo di un povero borgo che attese ben più di altri l’arrivo dell’energia elettrica. Rimettendosi in marcia, è arduo decidere una meta: da Cala Pira a Capo Carbonara, dalla spiaggia di Sinzias a quelle di Quirra, vicine al confine con l’Ogliastra, e dunque alla provincia di Nuoro, non c’è una destinazione che manchi di fascino. C’è solo da scegliere quale prezzo pagare alla fatica: costa qualche minuto di cammino, infatti, l’atmosfera serena e rilassante degli arenili meno frequentati. Diverso, ma non meno ricco di occasioni, il cammino verso ovest. All’altezza di Pula, per esempio, l’area archeologica di Nora riuscirà ad incuriosire persino i fanatici dell’abbronzatura intensiva. Scoperta dai Fenici, occupata dai Cartaginesi, conquistata dai Romani, questa bella insenatura custodisce un complesso di abitazioni, magazzini, banchine, templi, terme e teatro che sembra raccontare a ogni nuovo venuto i doveri e i piaceri di due millenni or sono. Non lontano, l’insediamento di Bithia conferma l’importanza di questi approdi per le navi dei mercanti fenici. Ma le dune di Chia, una delle spiagge più scenografiche della Sardegna, fanno una concorrenza spietata ai richiami archeologici. La prosecuzione a Teulada garantisce vedute da cartolina, e una serie di tentazioni per stendersi al sole in zone di esercitazioni militari. A questo punto, potrebbe pure farsi sentire una voglia di cambiare registro.

Accontentiamola seguendo la direzione per Santadi: le grotte di Is Zuddas offrono l’emozione della Sala dell’Organo con una colonna di stalattiti e stalagmiti che ricorda lo strumento a canne, il bianco abbagliante della Sala delle Eccentriche, gli ambienti solenni della Sala del Teatro. Da Santadi a Giba, riguadagnata la costa, l’istmo di Sant’Antioco permetterà di raggiungere l’ex isola (il collegamento è artificiale) che ci ricollega ancora ai commerci e agli approdi dei Fenici. Un museo, con due splendidi leoni scolpiti, gioielli e altri elementi dei corredi funebri, testimonia queste presenze insieme ai passaggi dei soliti Punici e Romani. Altrettanto succede con la necropoli, carica di leggende ormai sfatate sul sacrificio dei bambini. Da non trascurare, però, il santuario dedicato a Sant’Antioco, che unisce le catacombe paleocristiane alle tracce altomedievali e ai dettami del barocco. Calasetta, sulla sponda opposta dell’isola collegata alla terraferma, ha la fisionomia squadrata voluta dal progettista che la ideò e fece costruire tutta insieme, a fine Settecento. Dal suo porticciolo salpano i traghetti per Carloforte, approdo nell’isola di San Pietro. I tonni trovavano in queste acque le reti e gli arpioni della mattanza: la pesca non è scomparsa, ma la vocazione turistica ha modificato orizzonti e attività dei carlofortini. La bellezza delle coste rocciose, l’erosione del mare che s’insinua creando pozze, grotte, tagli sulle falesie e su pareti a strapiombo continua infatti a conquistare gli animi dei visitatori. Sbarcando a Portoscuso, accesso alternativo all’isola di San Pietro, è il Sulcis delle miniere e dell’industria in crisi a farsi incontro. Carbonia, altra creazione sorta dal nulla in pochi mesi, rivela la nascita in epoca fascista con architetture che oggi trovano occhi disposti ad apprezzarne gli equilibri senza turbamenti ideologici. Iglesias gioca invece la carta delle sue glorie medievali per sedurre i viaggiatori che la sfiorano. La cattedrale di Santa Chiara, la chiesa di San Francesco, il santuario di Santa Maria delle Grazie, il castello di Salvaterra e un centro storico accattivante sostengono le aspirazioni di questa città. Poco rimane, al contrario, della vita altomedievale di Domusnovas: la grotta di San Giovanni, attraversata da una strada asfaltata, è comunque una ragione sufficiente per farci tappa. L’interesse per il Medioevo propone allora una lunga deviazione fino al castello di Sanluri, l’unica integra fra le fortezze sarde dell’epoca. Al suo interno, un Museo del Risorgimento e delle armi viene curato dalla famiglia che possiede il maniero. Antichi fasti appartengono pure a Villamar, che nei secoli dei Giudicati sardi fu capoluogo della curatoria di Marmilla. Che si parli ancora di Medioevo sarà chiaro osservando la particolarissima chiesa, dedicata a San Pietro ed edificata da maestranze arabe in arrivo dalla Spagna. Nello stesso paese, ma in un’altra chiesa, l’età moderna porterà uno dei migliori esiti della pittura sarda di tema sacro; è il 1518 quando Pietro Cavaro dipinge per l’altare della parrocchia di San Giovanni il suo elegante Retablo della Vergine. Sardegna vuol dire però soprattutto gente dei nuraghi. Dunque, da Guspini a Villamar, a Villanovaforru, a Sardara, a Barumini, il popolo dei bronzetti e delle pietre sovrapposte ritorna in musei, scavi, rievocazioni che illustrano questa civiltà di re pastori, sacerdoti, schiavi e artigiani. Una civiltà che nel villaggio di Barumini, raccolto intorno a un nuraghe possente, concepito come un baluardo contro gli aggressori, trova la sua spettacolare apoteosi.

Testi di Francesco Luzzi