Periodo Giudicale, i quattro regni della Sardegna medievale - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

Periodo Giudicale, i quattro regni della Sardegna medievale

Cultura Sarda > Storia Sarda

Segni forti nel paesaggio storico isolano

I documenti d'archivio dicono che dopo la metà dell'XI secolo la Sardegna è divisa in quattro regni o giudicati. A capo di ognuno sta un re o giudice, dotato di autorità suprema. Ogni giudicato è diviso in curatorie, che corrispondono alla ripartizione ecclesiastica in diocesi. Il territorio è difeso militarmente dai castelli, che occupano le cime dei colli. La popolazione si raccoglie nelle città costiere e in numerosi villaggi sparsi nel territorio, che fanno capo alle chiese. Le più grandi sono cattedrali e abbazie, dalle quali dipendono altre chiese, parrocchiali o monastiche. Fino agli inizi del XIV secolo fiorisce l'architettura romanica, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle fertili pianure della metà occidentale dell'isola. Quella orientale, montuosa e avara di ampie zone pianeggianti che si prestino allo sfruttamento intensivo delle risorse agropastorali, è povera di città e di conseguenza di chiese romaniche anche nella campagna. Queste ultime si concentrano dal Logudoro al Campidano, con importanti monumenti in Gallura, Montacuto, Goceano, Meilogu, Planargia, Montiferru, Trexenta, Marmilla o Sulcis, dove ancora oggi costituiscono un segno forte nel paesaggio isolano sia urbano sia rurale. Quando si inseriscono nel contesto cittadino, funzionano da fulcro di un tessuto medievale spesso integro. Quando si ergono solitarie nella campagna, documentano l'antica esistenza di un villaggio ormai abbandonato. Molto più dei castelli medievali, per la maggior parte ridotti a ruderi, le chiese romaniche rappresentano al meglio quanto resta di un'epoca passata, nella quale l'isola seppe esprimere una civiltà architettonica di livello europeo. Il Romanico è il primo vero linguaggio artistico di respiro internazionale. L'architettura romanica assume in Sardegna una particolare rilevanza, per una serie di motivi. Anzitutto, l'assenza di un'attività sismica l'ha preservata dalle distruzioni subite ad esempio in Italia meridionale. Poi, l'impoverimento dell'isola dopo la conquista aragonese del XIV secolo ha spesso impedito che le chiese romaniche venissero trasformate nel tempo, cosicché molte di esse giungono a noi con le forme originarie dell'XI-XIII secolo. Infine, non bisogna trascurare l'originalità e l'oggettiva rilevanza, anche numerica, delle chiese romaniche in Sardegna: sono oltre 150 quelle che conservano strutture significative. In questo panorama si distinguono cattedrali e parrocchiali, abbazie e chiese monastiche, in massima parte costruite in pietra e prive dei dipinti murali che le decoravano. Alcune hanno però conservato affreschi o interessanti decorazioni scultoree.

*************************************************************************************************************************

Attorno alla metà del Mille la Sardegna risulta divisa in quattro regni o giudicati, retti da un re o giudice. I giudici erano i rappresentanti locali dell'imperatore bizantino che, attorno al 1000, si resero autonomi. Ne derivò una partizione del territorio nei quattro regni di Cagliari, Arborea, Torres e Gallura, a loro volta divisi in curatorie. Di pari passo si assistette alla riorganizzazione della Chiesa. Le vaste diocesi dell'età bizantina vennero frazionate in nuove circoscrizioni ecclesiastiche: arcidiocesi e diocesi rette da arcivescovi e vescovi, cui facevano capo le parrocchie. È in questo contesto che i giudici, attraverso donazioni, favorirono l'arrivo nell'isola dei Benedettini (da Montecassino, San Vittore di Marsiglia, Camaldoli, Vallombrosa, Cîteaux) che insediarono i propri monasteri nel territorio sardo. Si assistette a una rinascita della cultura sotto l'ala protettrice della Santa Sede. Da non trascurare anche la presenza sempre più stabile e radicata delle repubbliche di Pisa e Genova, la cui attività commerciale nell'isola portò a conflitti con i poteri locali. La loro presenza interferì spesso a livello politico e arrivò a determinare la fine di tre giudicati (Cagliari, Torres e Gallura), che dopo il 1250 caddero in mano a signori pisani o genovesi. Queste circostanze storiche contribuirono alla circolazione di nuove correnti artistiche nell'isola, che si innestarono nel sostrato locale e che hanno lasciato le tracce più significative nell'attività architettonica sia militare sia, soprattutto, ecclesiastica.

I quattro regni della Sardegna medievale

L'espressione artistica che meglio esprime l'originalità della Sardegna giudicale è l'architettura romanica, contraddistinta tanto dall'adesione al linguaggio internazionale europeo, quanto dall'elaborazione di caratteri locali. Il panorama comprende un numero considerevole di chiese e castelli, che rappresentano uno degli elementi più significativi dei paesaggi storici isolani. Risale all'XI-XIII secolo la maggior parte dei castelli medievali sardi, giunti a noi allo stato di suggestivi ruderi, isolati sulle cime di modeste emergenze collinari dall'alto delle quali era possibile controllare il territorio e le vie di comunicazione. Al contrario le chiese romaniche si conservano spesso integre nelle loro strutture originarie e pertanto costituiscono l'ideale campo di studio dei fenomeni di importazione dei modelli e del loro adattamento alle esigenze locali. Si dispongono prevalentemente lungo l'asse viario che da Cagliari conduce a Porto Torres, ma sono distribuite su tutto il territorio. Ne deriva il diverso "colore" degli edifici a seconda della loro ubicazione. I costruttori utilizzavano infatti materiali reperibili nella zona geografica nella quale doveva sorgere il monumento, che così risultava armonicamente inserito nel paesaggio naturale e lo connota tutt'oggi: in Gallura troviamo edifici in granito dorato, man mano che si scende verso il centro dell'isola prevale l'uso delle scure pietre vulcaniche, spesso associata a chiare pietre sedimentarie; nei Campidani prevale il calcare dalle tonalità calde. Dalla fine del XIII secolo si afferma l'arte gotica, in due filoni: quello italiano (in continuità col romanico) e quello catalano, legato all'arrivo degli Aragonesi.

Le origini dei giudicati

In seguito alla conquista giustinianea del 534 la Sardegna divenne bizantina. Due autorità amministravano l'isola: un "praeses" per le questioni civili e un "dux" per quelle militari. Il "praeses" aveva anche il controllo politico e giudiziario dell'Isola, tanto da essere definito "iudex insulae". Il "dux" o "magister militum" si occupava invece della manutenzione delle opere fortificatorie, dell'ordine pubblico ed era a capo dell'"exercitus Sardiniae". Durante l'VIII secolo la carica del "praeses" venne esautorata e molte delle sue mansioni furono assorbite da quella del "dux", fino ad arrivare a concentrarsi in un'unica persona, lo "iudex Sardiniae". Si ipotizza che all'inizio la carica di "giudice" o "arconte" di Sardegna fosse elettiva e vitalizia, ma riservata ai membri delle famiglie più in vista nella locale aristocrazia bizantina, quelle dei Lacon e dei Gunale. Col tempo divenne ereditaria, in quanto sul trono giudicale di Cagliari si avvicendarono sempre e soltanto esponenti dei Lacon-Gunale, col nome dinastico ora di Torcotorio, ora di Salusio, adoperato allorché si trattava di corroborare la diplomatica locale con il sigillo richiamante la fonte bizantina dell'autorità sovrana. Il fatto che a un Torcotorio si trovi sempre associato il familiare de Gunale, mentre un Salusio è sempre de Lacon, lascia credere che all'origine della fusione fosse un patto tra le due famiglie vincolate a quei legami matrimoniali fra consanguinei. Dalla metà del X secolo lo "iudex Sardiniae" collocherà propri esponenti nelle quattro circoscrizioni territoriali più importanti dell'Isola; questa autorità locale era probabilmente il "lociservator" o "topoteretes", con mansioni civili e militari. Questo conferma la tesi secondo cui a Cagliari la presenza dello "iudex" avrebbe impedito ogni estensione di potere da parte del "lociservator", mentre nelle "partes" o "mereie" più lontane egli si sarebbe gradualmente sostituito all'autorità centrale, finché, sia per usurpazione, sia per riconoscimento spontaneo da parte dello stesso "iudex Sardiniae" (alla cui famiglia originariamente apparteneva), avrebbe assunto prerogative e nome di iudex, con sovranità indipendente. Queste questioni interne avrebbero portato alla formazione di quattro entità istituzionali (Cagliari o Pluminos, Arborea, Torres o Logudoro, Gallura). A queste considerevoli motivazioni interne si assomma anche una pericolosa situazione esterna: la pressione araba sulle coste e il conseguente mutamento del tessuto politico di diretta continuità tardoromana, mantenutosi nell'Isola fino all'VIII secolo inoltrato.

I giudicati come regni

I giudicati, le quattro entità istituzionali nelle quali la Sardegna risulta divisa dopo la metà del Mille, erano organismi configurati dal punto di vista giuridico come veri e propri stati. Al vertice della struttura stava il giudice ("iudike, iuighe"), titolo ordinariamente ereditario "di diritto". Una importante testimonianza diretta del valore giuridico attribuito a tale titolo ci giunge dai sigilli in piombo (oggetti già in uso nelle grandi civiltà mesopotamiche e ampiamente impiegati nel Medio Evo con funzione giuridico-diplomatica, cioè come forma solenne di corroborazione del documento prodotto nelle cancellerie) in cui al nome del giudice troviamo associato l'attributo di "rex". Di estremo interesse è il sostrato giuridico e culturale che determinò la configurazione strutturale dei giudicati, costituito da un'efficace commistione di elementi pertinenti alla tradizione greca (come l'uso della lingua greca, ad esempio, che evocava esplicitamente l'originaria matrice bizantina del "regnum" giudicale) con quelli di tradizione latina (grazie ai quali si intendeva riaffermare il rapporto con il mondo romano-imperiale e papale) e di più stretto carattere locale. Non era però esclusa la possibilità di reggenze "di fatto", a cui si poteva accedere prevalentemente per via elettiva. Tale procedimento era affidato alla "corona de logu", ossia al consesso dei rappresentanti dei distretti amministrativi (le "curatorìe"). Le fonti documentarie hanno conservato notizia dei titoli onorifici dei primi giudici del giudicato di Cagliari - arconte di Sardegna, protospatario imperiale, arconte – nonché, forse unicamente, i loro nomi dinastici attestati in iscrizioni greche: Torcotorio e Getite, Torcotorio, Salusio e Ortzocor, Torcotorio, Salusio e Nispella. Tali iscrizioni sono tecnicamente di fattura tale da non lasciare dubbi circa la loro pertinenza alla sfera culturale della classe dominante, come peraltro lascia esplicitamente intendere anche la loro associazione con le sculture in marmo e le decorazioni architettoniche impiegate come arredi liturgici, classificabili come espressioni di una raffinata scuola artistica mediobizantina e certamente realizzate su commissione degli stessi giudici. Per quanto concerne i giudici cagliaritani successivi ai primi, alcune fonti (ad esempio pergamene di carattere meno ufficiale) ci restituiscono l'attestazione dei nomi propri di alcuni di essi in associazione o in vece dei nomi dinastici quali Torcotorio o Salusio. Sappiamo che i giudici di Cagliari erano appartenenti alla casata locale dei Lacon-Gunale. Il primo giudice di tale casata fu Mariano-Salusio (prima del 1058), seguito da Orzocco-Torcotorio I (1058-89), per proseguire poi con l'alternanza di un Salusio e di un Torcotorio fino a giungere all'estinzione della linea dinastica per via maschile. La linea dinastica del regno di Torres inizia con Barisone I, documentato nel 1065. I figli di Barisone I, Andrea e Mariano, diedero origine alle due casate dei Lacon-Gunale giudici di Torres e dei Lacon-Zori giudici di Arborea. Da un altro figlio di Barisone I ebbe origine un'altra casata, quella dei Lacon-Serra e successivamente quella dei Bas-Serra, grazie all'imparentamento, avvenuto nel 1157, con la casata catalana dei Bas-Cervera. Questo quadro dinastico testimonia chiaramente la genesi dei giudicati di Torres e di Arborea, nati evidentemente per emancipazione da quello di Cagliari. Per ciò che concerne il giudicato di Gallura, si hanno maggiori difficoltà nella ricostruzione della genesi formativa e della storia dinastica. Questo giudicato era sotto il diretto controllo di Pisa dal 1050 (Manfredi è il nome del primo giudice) fino al 1207, quando ebbe luogo il matrimonio tra Lamberto Visconti ed Elena de Lacon-Gunale, sancendo così il passaggio del titolo alla casata viscontea che lo mantenne fino al 1447.

Il ruolo di Pisa e Genova

A partire dalla seconda metà dell'XI secolo, una serie di fattori, quali l'attività dei monaci benedettini e il trasferimento di architetti e maestranze continentali, modificano in senso latino l'assetto economico e culturale della Sardegna. Mutano i segni della rappresentatività, quali quelli architettonici (chiese e strutture palatine o monastiche), ma gradualmente anche gli equilibri interni e reciproci nei quattro giudicati, in particolare per la penetrazione di mercanti pisani e liguri. Nel 1015-16 l'arabo Mujahid ibn Allah al-amiri, signore di Denia, sferra un attacco alle coste dell'isola con il fine di insediare una testa di ponte per l’occupazione della penisola italiana; a sostegno delle forze locali si schierano il pontefice Benedetto VIII e le repubbliche marinare di Pisa e Genova che costringono Mujahid ad abbandonare i suoi presidi nell'entroterra cagliaritano. La prima conseguenza è la crescita esponenziale dei traffici dei mercanti liguri e toscani, che stabiliscono in terra sarda approdi e insediamenti che avranno un ruolo fondamentale per il successivo controllo politico dei giudicati. Nel 1217 la giudicessa di Cagliari Benedetta de Lacon-Massa, figlia di Guglielmo I-Salusio IV de Lacon-Massa primo giudice non sardo, dona alla comunità dei mercanti pisani il colle a nordest della capitale Santa Igia, nel quale vengono costruiti il Castellum Castri de Callari e la chiesa di Santa Maria, diventata cattedrale nel 1258, quando i Pisani, con la distruzione di Santa Igia, determinano la fine del giudicato di Cagliari. Il territorio delle stato è smembrato fra le potenti famiglie toscane dei Visconti, dei Capraia e dei Donoratico. Sorte analoga per il regno di Torres, ripartito nel 1259, alla morte della giudicessa Adelasia, tra le famiglie liguri dei Doria e dei Malaspina, mentre Sassari si organizza in libero comune; e per il giudicato di Gallura, alla morte del giudice Nino Visconti nel 1298 governato direttamente dalla repubblica di Pisa. Il giudicato di Arborea, in virtù di più solidi e misurati rapporti con le diplomazie degli stati mediterranei, conserva la sua indipendenza fino al 1410, anno in cui Leonardo Cubello, appartenente a un ramo collaterale della dinastia arborense, cede i propri diritti al "Regnum Sardiniae et Corsicae", entità statuale creata da papa Bonifacio VIII nel 1297 in favore del sovrano d'Aragona Giacomo II.

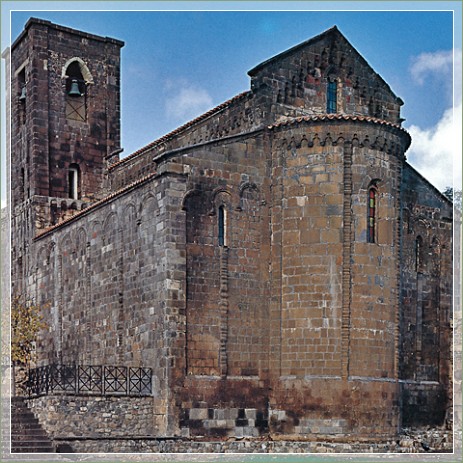

Bonarcado, Chiesa di Santa Maria

Come arrivare

Si lascia la SS 131 all'altezza di Tramatza, proseguendo sulla SP 15 fino a Milis e a Bonarcado, dove nella parte alta dell'abitato si trova il complesso monumentale costituito dal santuario e dalla chiesa di Santa Maria, oggi parrocchiale.

Come raggiungere il monumento

Gli ultimi restauri hanno evidenziato nella zona su cui sorge il santuario di Santa Maria un insediamento nuragico, cui si sovrappose un villaggio romano. Il santuario fu impiantato su un edificio termale tardoromano. Il toponimo Bonarcado deriva dalla chiesa intitolata alla Vergine Panàkhrantos e risale all'epoca bizantina. La parrocchiale di Santa Maria fu invece edificata in età giudicale come chiesa camaldolese.

Descrizione

La chiesa di Santa Maria di Bonarcado riveste massima importanza nell'architettura romanica in Sardegna, non solo per le dimensioni (m 31 x 14, alta m 9 circa), ma soprattutto per le circostanze storiche che si legano alla sua edificazione. La più antica carta del "Condaghe di Santa Maria di Bonarcado" informa della fondazione, attorno al 1110 per volontà del giudice arborese Costantino I de Lacon-Gunale, di un monastero camaldolese affiliato alla abbazia pisana di San Zeno e riccamente dotato di chiese, terre, uomini e bestiame. Un'altra carta commemora la consacrazione della "clesia nuova" di Santa Maria, avvenuta nel 1146/47. La chiesa misurava 30 m e aveva pianta a croce "commissa"; l'attuale primo ordine della torre campanaria era il braccio S del transetto, mentre il braccio N è scomparso, così come l'abside originaria.

Un'iscrizione nella parasta all'angolo s. del prospetto E data al 1242 l'inizio dell'ampliamento, ultimato alla consacrazione nel 1268. L'abside fu demolita e al suo posto si costruì un'aula a tre navate coperte in legno, conclusa da nuova abside, più vicina al santuario altomedievale. Per via delle due fasi edilizie, la chiesa ha oggi pianta longitudinale di circa 50 m. Alla prima fase appartengono la facciata e l'aula per una lunghezza di poco meno di 20 m; alla seconda la parte restante, fino all'abside.La sobria facciata è caratterizzata da alte arcate a tutto sesto, che producono un forte slancio verticale alleggerendo l'imponente massa di scuro basalto. Maggiori concessioni all'elemento decorativo si notano nel prospetto absidale, dove lesene a soffietto partiscono le superfici. I terminali sono decorati con archetti lobati su peducci allungati.

Storia degli studi

La chiesa è stata analizzata fin dagli inizi del XX secolo da Dionigi Scano. Nella seconda metà del secolo si collocano lo studio di Raffaello Delogu e gli approfondimenti di Renata Serra e Roberto Coroneo. Ulteriori contributi sono venuti dall'indagine archeologica nel quadro dei restauri.

Santa Maria di Bonarcado

Col nome di "Condaghe di Santa Maria di Bonarcado” si fa riferimento al manoscritto 277 custodito nella Biblioteca Universitaria di Cagliari. Si tratta di una collezione di documenti, inquadrabili cronologicamente dagli inizi del XII alla metà del XIII secolo, che presentano le trascrizioni degli atti relativi ai movimenti patrimoniali del monastero di Santa Maria di Bonarcado. Il termine di origine bizantina "condaghe", è utile ricordarlo, definiva originariamente un atto di donazione a favore di un ente ecclesiastico. In seguito esso acquistò maggiore estensione semantica, giungendo a designare l'insieme dei documenti (pergamene) attestanti l'acquisizione di beni da parte di un monastero e la loro amministrazione. Purtroppo la maggior parte dei condaghi redatti negli "scriptoria" delle diocesi e dei monasteri isolani relativi alle cattedrali e ai cenobi isolani (termine di origine greca - da "koinòs", "comune" e "bios", "vita" – che designa una comunità di monaci riuniti sotto la medesima regola in un monastero) sono ormai perduti. Fanno eccezione i condaghi di San Pietro di Silki, di San Nicola di Trullas, di San Michele di Salvenor e appunto di Santa Maria di Bonarcado. Nel "Condaghe di Santa Maria di Bonarcado" troviamo attestate diverse varianti ("Bonarcatu", "Bonarcato", "Bonarcanto") del toponimo "Bonarcado", derivazione dal termine greco "panàkhrantos" ("immacolata", "purissima"), l'attributo con cui si venerava la Vergine Maria nel santuario di Nostra Signora di Bonacattu originariamente sede monastica greca affidato poi ai frati Camaldolesi.

Dal più antico documento presente nel "Condaghe di Santa Maria di Bonarcado", databile intorno al 1110, apprendiamo che i frati Benedettini si insediarono a Bonarcado proprio in quella data. Tale documento attesta che il giudice d'Arborea Costantino I de Lacon-Serra, con la moglie Anna de Zori e con il consenso dell'arcivescovo di Oristano, istituì una donazione e un cenobio in onore della Trinità e della Vergine Maria madre di Dio. Il cenobio venne affidato all'abate camaldolese di San Zeno di Pisa, con l'impegno di inviare propri monaci a reggere e ad amministrare il monastero in onore di Dio, Santa Maria, San Benedetto e San Zeno. La nuova fondazione comprendeva nove chiese e beni vari quali uomini (servi e ancelle), terre coltivate, vigne, aree boschive (saltos), pascoli, bestiame.

Da due pergamene del "Condaghe di Santa Maria di Bonarcado", databili probabilmente al 1146/47, apprendiamo la data di consacrazione (appunto l'anno 1146/47) della chiesa camaldolese. I due documenti ci informano del fatto che il giudice d'Arborea Barisone I de Lacon-Serra accrebbe con nuove donazioni i possedimenti del monastero in occasione della solenne consacrazione della "clesia nuova" di Santa Maria, a cui prese parte anche l'arcivescovo arborense Comita de Lacon e i vescovi suffraganei (termine che designa un attributo dei vescovi che dipendono da un Metropolitano: cosiddetti perché aiutano il superiore nell'esercizio del suo ministero spirituale) Paucapalea, Alibrandino di Terralba, Murrello di Usellus.

All'evento presero parte anche l'arcivescovo di Torres Azzo con un suo vescovo, Mariano Thelle di Bisarcio, la popolazione e i rappresentanti delle curatorie arborensi, l'arcivescovo di Pisa Villano (in qualità di legato pontificio) e i giudici degli altri tre giudicati di Sardegna: Costantino-Salusio III di Cagliari, Gonnario di Torres, Costantino III di Gallura. L'abbazia camaldolese deve la dedica a Santa Maria e l'appellativo di "chiesa nuova" al fatto che essa viene a soppiantare il precedente santuario ormai inadeguato per le anguste dimensioni a soddisfare le nuove esigenze sia cultuali che politiche inaugurate proprio con la fondazione regia donata all'Ordine camaldolese ma affiliata non direttamente all'abbazia-madre, bensì a quella pisana di San Zeno. L'abate di Bonarcado fu così designato non a Camaldoli ma a San Zeno di Pisa.

Architettura militare

Riguardo lo studio dei castelli medievali, pur con le oggettive difficoltà di analisi e interpretazione che le situazioni di rudere e la complessità di stratificazioni storiche comportano, è tuttavia possibile tracciare alcune linee descrittive della situazione isolana.

L'osservazione dei paramenti murari rivela una varietà di pietre da taglio e un'omogeneità di tecniche paragonabili a quelle in opera negli edifici ecclesiastici dell'isola. La tipologia icnografica (relativa alla pianta) e i dettagli connessi alle esigenze militari non differiscono dagli impianti italici, toscani in particolare, né dallo schema di maggior diffusione nel continente europeo, del mastio con una o più torri maestre, arroccato sulla cima di un colle e protetto da antemurale che segue l'andamento altimetrico.

Sotto il profilo storico è possibile operare la distinzione tra fortezze erette nella prima età bizantina (VI-VII sec.), castelli d'impianto giudicale (XI-XII sec.) e altri ristrutturati o edificati dai signori genovesi e pisani dopo la caduta dei giudicati di Cagliari e Torres, poco dopo la metà del XIII secolo.

Un'ulteriore distinzione può operarsi tra fortezze della cintura costiera e altre invece collocate lungo i confini tra giudicati e, a partire dalla metà del XIII secolo, lungo quelli fra il giudicato di Arborea e le terre infeudate a famiglie di ascendenza ligure o toscana e - dal XIV - catalana. A queste sono da aggiungere le opere di fortificazione dei principali centri urbani, con una tipologia più articolata per la necessità d'intervenire su un contesto già configurato sotto il profilo edilizio.

Cagliari, Castello di San Michele

Come arrivare

Alla periferia del centro abitato di Cagliari, nel quartiere Is Mirrionis, in cima al colle di San Michele si trova l'omonimo castello, oggi adibito a uso museale.

Dalla cima dell'omonimo colle tufaceo il castello di San Michele era vigile sentinella della via di accesso dall'entroterra campidanese all'abitato di Cagliari, in particolare dell'area lagunare di Santa Gilla, dove si attestavano i siti dell'antico insediamento fenicio-punico, romano, bizantino e altogiudicale.

Descrizione

La posizione panoramica del castello si accompagna alla sua importanza storica, qualificandolo come uno dei monumenti più significativi della città di Cagliari, grazie anche alla sua recente destinazione a contenitore museale, adibito in particolare a mostre temporanee di tema archeologico o storico-artistico.

La tradizione tramanda che il castello sia stato costruito nel XII secolo e potenziato nel XIII secolo, a difesa della capitale del regno di Cagliari, Santa Igia. Nel 1324 il re Giacomo II il Giusto concede a uno dei suoi nobili, Berengario Carròs, la villa di Sinnai in feudo, con la promessa da parte del Carròs di realizzare il castello di San Michele con i denari provenienti dalla donazione. I documenti d'archivio riportano come il Carròs abbia addirittura spogliato la chiesa di San Saturnino di Cagliari per abbellire le sue residenze; tra queste probabilmente vi era anche il castello di San Michele, dimora della famiglia Carròs fino al XVI secolo.

Il castello oggi si presenta con tre torri angolari a pianta quadrata, raccordate da mura in parte diroccate; l'intera struttura è realizzata in calcare delle cave di Bonaria. La parte più antica è costituita dalle torri di N/E e S/E, poste in opera con conci di media pezzatura perfettamente squadrati, mentre la torre di S/O, eretta in una fase successiva, è realizzata con una tecnica muraria più grossolana, con l'utilizzo di pietrame misto sommariamente lavorato. L'ingresso al castello, come tutta la fortificazione, è preceduto da un fossato che poteva essere superato per mezzo di un ponte levatoio, di cui si trovano tracce nelle scanalature in uno degli ingressi. Tutto l'insieme si innalza su uno zoccolo a scarpa fortemente inclinato, realizzato in bugnato. Nel lato O del castello si vedono le tracce di due ingressi affiancati, corrispondenti a un edificio a due navate, denominato dalla tradizione "oratorio di San Michele Arcangelo" e avente funzione di cappella del castello. Tutto il complesso sorto sul colle è di incerta cronologia: è dubbia la data di edificazione del castello così come non è chiaro se la chiesa oggi inglobata nella struttura fosse stata edificata anteriormente o contemporaneamente a San Michele.

Storia degli studi

Gli studi sul castello sono numerosi: partono dalla menzione nella "Guida" del canonico Giovanni Spano (1861) e passano per l'articolo pubblicato da Foiso Fois nel 1976 e per lo studio monografico condotto da Giuseppe Spiga nel 1983. Si segnala anche il volumetto di Giovanni Anedda (1984), per arrivare al contributo di Foiso Fois nel volume "Castelli della Sardegna medioevale", del 1992, e alla sintetica scheda di Roberto Coroneo (1993). Ai fini della conoscenza dello stato attuale del monumento, riveste speciale interesse il volume del 1995 dal titolo "Il castello ritrovato: il castello e il colle di San Michele", con una serie di contributi relativi ai lavori di restauro.