Sant'Antonio Abate :: o Fuoco di Sant'Antonio Abate, preannuncia l'arrivo del Carnevale in tutta l'isola - Le Vie della Sardegna :: Partendo da Sassari Turismo, Notizie Storiche e Attuali sulla Sardegna, Sagre Paesane e Manifestazioni Religiose, Cultura e Cucina Tipica Sarda, Monumenti da visitare, Spiagge e Montagne dell'Isola. Turismo in Sardegna, itinerari enogastrononici e culturali, suggerimenti su B&B, Agriturismi, Hotel, Residence, Produttori Prodotti Tipici, presenti nel territorio. Informazioni e itinerari su dove andare, cosa vedere, dove mangiare, dove dormire sul Portale Sardo delle Vacanze e dell'Informazione. Sardegna Turismo dove andare e come arrivare, tutte le notizie che vuoi conoscere sull'Isola più bella del Mediterraneo. Scopri sul Portale Le Vie della sardegna le più belle località turistiche dell'Isola e la loro storia, i personaggi illustri e di cultura nati in terra Sarda.

Menu principale:

Sant'Antonio Abate :: o Fuoco di Sant'Antonio Abate, preannuncia l'arrivo del Carnevale in tutta l'isola

Cultura Sarda > Sagre, Manifestazioni Sacre e Popolari

Sant'Antonio Abate:

si festeggia in quasi tutta l'isola

Fuoco di Sant'Antonio - La notte tra il 16 e il 17 gennaio da Dorgali a Bolotana, da Bosa a Desulo, da Budoni ad Escalaplano, da Samugheo a Orosei e in tanti altri paesi ancora si accendono i falò in onore di Sant'Antonio Abate, esponente importante dell'ascetismo egiziano del III secolo d. C. Un culto antico e radicato quello per questo santo, visto dalla collettività cristiana come uno strenuo oppositore dei diavoli e delle fiamme dell'inferno. La leggenda, infatti, racconta che Sant'Antonio avrebbe rubato una favilla incandescente dal Regno degli Inferi per regalarla all'umanità, dotandola, così, del fuoco. La notte del 16 gennaio si chiedono al Santo grazie e miracoli in un contesto quasi magico, dominato dall'imponente falò che consuma enormi cataste di legna. Questo rito, che mescola devozione cristiana ad antiche tradizioni pagane, è documentato fin dalla metà del XIX secolo, ma le sue origini sono sicuramente più remote. Dopo i riti liturgici e la benedizione del fuoco, i partecipanti stazionano di fronte ad esso, intenti ad intessere conversazioni, cantare, gustare dolci ed assaporare vini offerti dalla comunità. Il fuoco arde tutta la notte: sarà il disegno del fumo emanato a suggerire auspici e profezie.

Testo di Gian Paolo Caredda

17 gennaio Sant'Antonio abate: si festeggia in quasi tutta l'isola

La venerazione per Sant'Antonio abate è diffusa in tutta la Sardegna e moltissimi sono i centri che in suo onore allestiscono imponenti falò attorno ai quali si festeggia per tutta la notte che precede la ricorrenza. Il mitico furto del fuoco celeste compiuto da Prometeo è stato adattato ad una leggenda dedicata a Sant'Antoni de su fogu e addirittura localizzata nell'isola.

Anticamente - dice la leggenda - la temperatura della Sardegna era glaciale la sopravvivenza dell'uomo difficile in quanto il fuoco era sconosciuto. Mosso a pietà, Sant'Antonio discese all'inferno e riuscì ad ingannare Lucifero infiammando un bastone di ferula, un legno che, al contatto del fuoco, brucia senza arrossarsi ma solo annerendo. Una volta tornato sulla terra, il santo agitò il bastone sino a farne scaturire scintille che si sparsero per tutto il territorio. Infine lo sotterrò, permettendo cosi alla terra di scaldarsi e dare i suoi frutti. La leggenda offre una valida motivazione ai falò che, in realtà, ripongono il rito pagano dedicato al dio fecondatore: un rito accettato dalla Chiesa cristiana tanto che, da diverse parti, il sacerdote compie tre giri attorno al fuoco benedicendolo con l''incenso.

La ricorrenza cade il 17 gennaio ma i festeggiamenti iniziano la sera della vigilia o il sabato più vicino, quando ha luogo l'accensione dei falò. Il recupero della legna necessaria a formare la catasta inizia, però, diversi giorni prima e non di rado offre lo spunto per bonarie competizioni fra diversi gruppi, ciascuno dei quali tenta di raccogliere legna in quantità superiore agli altri. Per tutta la notte della vigilia attorno ai fuochi si balla, si canta e, soprattutto, si abbonda in libagioni. Quando i fuochi si consumano, è consuetudine diffusa recuperare i tizzoni residui per conservarli, alla stregua di amuleti ai quali si attribuisce il potere di allontanare le disgrazie. In molti centri (in particolare a Mamoiada, Bosa, Abbasanta, Ottana, Orotelli, Castelsardo, ecc.) la festa di San t'Antonio è l'occasione per iniziare le manifestazioni del Carnevale.

Sarebbe impossibile soffermarsi sulle caratteristiche dei festeggiamenti di tutte le località in cui si svolgono. Basterà, comunque, qualche cenno su un certo numero di esse, oltre alla precisazione che in molti centri dell'interno per l'occasione vengono confezionati pani speciali da consumare in famiglia ed offrire ai conoscenti più intimi.

Ottana dedica al santo diversi fuochi, uno per ciascun rione. La benedizione del parroco è però riservata al falò più importante che, in genere, viene eretto nella piazza antistante la cattedrale di San Nicola, realizzata in stile romanico-pisano nel XII secolo, con una bella facciata in trachite. È questo falò a richiamare le maschere locali - i boes, i merdules e la filonzana, rispettivamente truccati a somiglianza dei buoi, dei maiali e della befana - che si sbizzarriscono in scene allegoriche. Un ballo carnascialesco si svolge intorno a s'affluente, un piatto di bronzo e ottone al cui interno si sfrega una chiave per ottenere un rumore ritmico.

In passato la popolazione di Laconi partecipava, per la ricorrenza, alla processione del "bastone di Sant'Antonio", così definita perché i fedeli reggevano bastoni ricurvi avvolti con stagnola e resi più vivaci da nastri multicolori. Con questi bussavano a tutte le porte e dimenticarne qualcuna era considerata un'offesa dai padroni di casa. Oggi la festa è limitata a pochi falò. Uno viene allestito nel rione Sant'Antonio, davanti all'omonima chiesa. Altri più piccoli sono sistemati in diverse zone dell'abitato. Mentre il primo foghidone è realizzato da un apposito comitato, gli altri si devono allo scioglimento di promesse fatte per ottenere qualche grazia. È anche consuetudine distribuire pan 'e saba, un dolce realizzato con mosto sottoposto a raffinazione.

Una distribuzione gratuita dello stesso dolce ha luogo a Decimomannu, dove il falò viene acceso nella piazza Santa Greca. I riti religiosi in onore del patrono si celebrano, invece, nella parrocchiale di Sant'Antonio abate, costruita nel XV secolo e soggetta a successive modifìche. Il tempio presenta sulla facciata un portale in stile lombardo, con arcate concentriche rette da pilastri, ed un timpano realizzato nel 1923; l'interno ha una sola navata divisa da tre archi a sesto acuto con volte a crociera, tre cappelle per ciascun lato d un fonte battesimale del 1744.

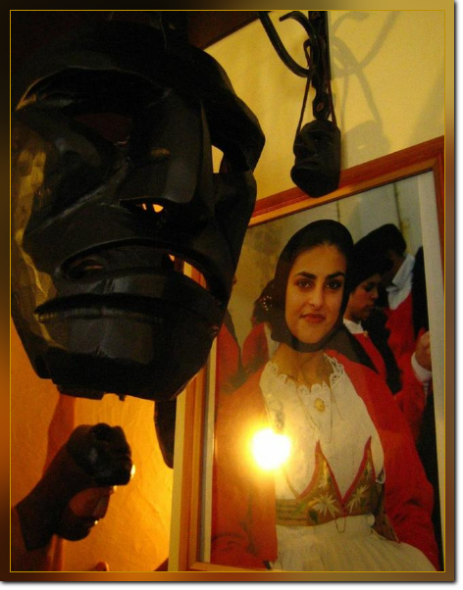

Mamoiada, festa di Sant'Antonio Abate A Mamoiada, in occasione della festa di S. Antonio Abate, il 16 e 17 gennaio, fanno la loro prima apparizione pubblica i Mamuthones. La festa cristiana, così come molte altre feste, ha origine nei riti pagani che in tempi remoti avevano valore propiziatorio per la nuova annata agraria. I festeggiamenti hanno inizio la sera del 16 gennaio, "Sa die de su Pesperu", con l'accensione e la benedizione di un grande fuoco realizzato dinanzi alla chiesa parrocchiale. Per tutta la notte e per i due giorni successivi la popolazione si raccoglie intorno ai fuochi. Ai compaesani e ai visitatori sono offerti vino e dolci. In questa circostanza, per la prima volta nell'anno, appaiono i Mamuthones e gli Issohadores, che visitano i vari rioni danzando intorno ai fuochi con il loro caratteristico passo cadenzato.

A Sant'Antonio del fuoco vengono dedicati falò a Selargius, Isili, Villasalto, Macomer, VillaPutzu, Escolca, Ovodda, Goni, Gairo e molti altri centri. Soleminis accende un fogaroni a conclusione di una suggestiva processione notturna con fiaccolata; mentre i riti religiosi a Tuili, di cui il santo è patrono, si celebrano nell'omonima chiesetta campestre.

Arborea festeggia Sant'Antonio nella borgata di Tanca Marchesa, al centro della quale si accende il falò e si effettua anche una pentolaccia. Fra i riti religiosi c'è la tradizionale benedizione delle stalle. Un falò viene allestito a Tertenia con legna racimolata nelle abitazioni e nelle campagne. Due se ne accendono ad Orotelli: uno è sistemato nella piazza intitolata al santo, che si trova davanti alla chiesa omonima in stile aragonese; il secondo, invece, in piazza Spirito Santo, nel rione Mussinzua. Anticamente se ne predisponeva uno solo. L'innovazione si deve all'antagonismo fra i due rioni del paese. Nel corso dei festeggiamenti, l'avvio al carnevale è dato dalle danze delle maschere locali, sos thurpos, dal viso annerito con fuliggine.

I riti religiosi si celebrano a Desulo, di cui Sant'Antonio abate è patrono, nell'omonima chiesa che sorge nella borgata di Issiria. Il tempio, in stile tardo gotico, è Stato ricostruito a memoria, nel XIX secolo, quando l'edificio originario versava ormai in pessime condizioni, ma conserva tracce della struttura gotica del XV secolo. È a tre navate con crociere e cupola; piacevoli sono le sue linee architettoniche.

La festa di Abbasanta, oltre a consentire di esprimere la devozione al santo, offre lo Spunto per dare il via alle manifestazioni carnevalesche. Al taumaturgo si dedicano diversi enormi tronchi cavi d'albero, le tuvas, erette nel piazzale della chiesa intitolata al santo, che vengono accese subito dopo la Benedizione. La tradizione vuole che il recupero dei ceppi avvenga ad opera di diversi comitati: un gruppo di persone battezzate col nome del santo, un gruppo composto da pastori e contadini, un gruppo di ferrovieri ed un gruppo di ventenni (sa leva noa). Attorno ai falò si improvvisano danze e canti sardi, mentre nella stessa piazza ha luogo sa ditta, e cioè la vendita all'asta di prodotti gastronomici a scopo di beneficenza. Dopo il vespro ha inizio il carnevale, con la formazione di comitati, sos sozios, che hanno il compito di organizzare manifestazioni ricreative.

Pure a Mamoiada sa die de Sant'Antoni (il giorno di Sant'Antonio) coincide con l'inizio del carnevale. Le maschere locali, i mamuthones, visitano le abitazioni di ogni componente del gruppo folcloristico di cui fanno parte per ricevere offerte: vino, dolci e soprattutto su pane de Sant'Antoni (il pane di Sant'Antonio), Nel girare il paese, raggiungono i falò accesi la sera precedente in ogni rione ed attorno al fuoco si esibiscono nella caratteristica danza macabra e cadenzata dal suono dei campanacci.

A Ghilarza un grosso tronco d'albero viene sistemato nella piazza principale, fra la chiesaa di San Palmerio e la torre aragonese, e gli si dà fuoco. La tuva è preparata tutti gli anni da is sozius de sa leva noa, i soci della nuova leva, e cioè i ventenni che poi si intrattengono attorno al falò in un lungo banchetto, mentre si offre generosamente vino rosso a tutti i presenti, sia pure occasionali.

Anche a Paulilatino sono i soci de sa Leva noa a trasportare, la sera della vigilia, le tuvas (grossi tronchi di olivastro) a cui si dà fuoco per festeggiare il santo. Questi viene onorato a Nuoro nell'antico rione di Santu Predu con i tradizionali fuochi, una distribuzione di fave e lardo (una pietanza locale), canti a tenores ed esibizioni folcloristiche.

I festeggiamenti di Monastir si protraggono per una settimana. Il simulacro del santo è trasportato dalla parrocchia ad una chiesetta che sorge su un piccolo colle alla periferia dell'abitato. Davanti alla chiesetta il parroco accende su fogadoni, ottenuto con la legna raccolta di casa in casa dagli organizzatori della festa. Il culto per Sant'Antonio e per San Sebastiano (20 gennaio) è molto vivo a Monastir. Al loro intervento, infatti, si attribuisce la salvezza del paese da una inondazione del 1888 che, causata dalla piena dei fiumi Mannu e Flumineddu, devastò la zona circostante, in particolare il centro di San Sperate, causando molte vittime. In realtà, a salvare Monastir è stata la sua posizione su una collina, che non poteva essere sommersa dalle acque. La devozione ai due santi mantiene vivo l'antagonismo fra i comitati che organizzano le sagre, in quanto ciascuno mira a realizzare il falò più imponente. Secondo una credenza diffusa, dalla rapidità con cui divamperanno le fiamme si possono trarre auspici sui risultati dell'annata agraria.

Un falò alto non meno di tredici metri fornisce a Pabillonis la brace per un abbondante arrosto di porchetti ed agnelli con cui si cena la vigilia della ricorrenza. A tutta la popolazione vengono offerti, dopo la processione, pane benedetto e pastasciutta. Questa distribuzione è spiegata in un documento del 1820, conservato nell'archivio del comune, in cui i accenna alla costituzione di un comitato organizzatore della festa col compito di raccogliere il grano necessario a sfamare tutti i poveri del paese.

A Tuili, di cui il santo è patrono, si predispone un falò; due fogulones a Silanus, nella piazza Santa Rughe antistante la chiesa; diversi fogaronis a Fluminimaggiore, uno per ciascuno dei rioni che naturalmente gareggiano per realizzare il migliore. In quest'ultimo centro è tradizionale una distribuzione di fave cotte, qualche bicchiere di vino e dolci.

Niente falò a Castelsardo, di cui Sant'Antonio è patrono. La festa, preceduta da una novena, è caratterizzata da solenni riti religiosi ai quali partecipano fedeli provenienti anche dal vicino centro di Sorso e da tutte le diocesi di Ampurias. I riti si celebrano nel duomo cinquecentesco, intitolato al santo, che è in stile aragonese, a forma di croce, con la parte superiore inclinata, nella stessa posizione assunta dal capo di Cristo sulla croce. Questo tempio è l'unico esemplare sardo in cui si conservi quasi tutto l'arredamento ligneo realizzato fra il Seicento ed il Settecento, fatta eccezione per l'altar maggiore e quello della testata destra del transetto, che sono in marmo. Subito dopo la festa ha inizio il carnevale castellanese.

Niente falò a Castelsardo, di cui Sant'Antonio è patrono. La festa, preceduta da una novena, è caratterizzata da solenni riti religiosi ai quali partecipano fedeli provenienti anche dal vicino centro di Sorso e da tutte le diocesi di Ampurias. I riti si celebrano nel duomo cinquecentesco, intitolato al santo, che è in stile aragonese, a forma di croce, con la parte superiore inclinata, nella stessa posizione assunta dal capo di Cristo sulla croce. Questo tempio è l'unico esemplare sardo in cui si conservi quasi tutto l'arredamento ligneo realizzato fra il Seicento ed il Settecento, fatta eccezione per l'altar maggiore e quello della testata destra del transetto, che sono in marmo. Subito dopo la festa ha inizio il carnevale castellanese. A Sedilo, nella piazza antistante la chiesa intitolata al santo (le cui strutture semplici attestano che è stata rimaneggiata in diverse occasioni), si accendono due enormi falò: uno nel pomeriggio della ricorrenza ed un altro una settimana dopo. Davanti al fuoco si offrono all'asta dolci, agnellini e porchetti, vino e vernaccia donati da fedeli che in tal modo intendono sciogliere voti. Nella mattinata della festa si ripropone un'antica tradizione: i bambini girano per le case chiedendo dolci tipici locali, e cioè pabassinas e tziricas. Un' altra accensione di falò ha luogo nell'ottava della ricorrenza di Sant'Antonio.

Spirito di competizione anima a Sarule i vari rioni in ciascuno dei quali si allestisce un falò dalla forma curiosa di cono capovolto, che si ottiene predisponendo in tal guisa i ciocchi di legna. Altra usanza locale è quella dell'offerta un tipico dolce (sospistiddos) a persone di nome Antonio da parte donne che per restare sconosciute portano un panno nero sul viso. Preparare e donare i dolci equivale ad un ringraziamento al santo per grazia ottenuta od attesa. Perciò l'offerta è accompagnata dalla frase: "Sant'Antoni bos cunzedat sa grassia chi ti dimandade" (Sant'Antonio vi conceda la grazia che gli chiedete).

Sant'Antonio è per Bosa il santo del fuoco e dei porchetti. Anche i bosani realizzano diversi fogulones (il più grosso davanti alla chiesetta intitolata al santo) attorno ai quali molti ripetono l'usanza di effettuare tre giri che, stando alla superstizione, dovrebbero proteggere dal mal di stomaco. Mentre questa consuetudine è praticata dai più anziani, i ragazzi preferiscono girare per le case in una questua che consente di riempire le bisacce di salame, frutta e dolciumi. La ricorrenza dà il via al carnevale. I riti religiosi hanno luogo nel tempio realizzato in stile romanico-arcaico che traspare soprattutto dall'abside. Sorge nell'immediato esterno dell'antica cinta muraria. L'origine della chiesa vien fatta risalire da taluno al 1162; da altri alla seconda metà del XVI secolo.

Ales, dopo molti anni di interruzione, ha riscoperto nei primi anni Ottanta del secolo scorso la tradizione dei falò attorno ai quali la popolazione danza su ballu tundu (il ballo tondo) e consuma il vino raccolto grazie a generose donazioni.

A Siniscola, capoluogo della Baronia, per tradizione secolare i falò sono costituiti, anziché da grossi tronchi, da cataste di ramasinu (rosmarino). A raccoglierlo nelle campagne circostanti sono i giovani che, per una notte intera, alternano la preparazione delle fascine a scorpacciate di agnello e porchetto arrosto ed abbondanti libagioni. Fra i diversi gruppi esiste una sorta di antagonismo: ciascuno spera di recuperare una quantità di rosmarino superiore agli altri. Il giorno successivo le fascine vengono trasportate in paese. Fino agli anni settanta deI secolo scorso il trasporto avveniva con carri agricoli trainati da gioghi di buoi, ormai sostituiti con i trattori. In cima ai carri carichi si issa la "croce di Sant'Antonio" ottenuta in modo rudimentale con due bastoni incrociati. Sulle corna dei buoi (che ancora sono presenti) e nelle estremità appuntite si infìlano arance maturate negli agrumeti circostanti. In piazza le cataste vengono date alle fiamme nella credenza di bruciare le influenze negative della terra così da renderla generosa di prodotti. Come nel passato, le celebrazioni continuano per una settimana. Per tradizione la tuva arde diversi giorni ed il simulacro del santo viene trasferito dalla sua chiesetta realizzata sotto una roccia fino alla parrocchiale davanti alla quale è acceso il fuoco.

Ad Orosei un enorme falò di frasche (la cui raccolta inizia il giorno dell'Epifania), ammucchiate attorno ad un lungo palo detto "pirone" , viene acceso nel cortile della chiesa di Sant'Antonio. Il tempio risale al Seicento, è in stile pisano e conserva resti di antichi affreschi nelle pareti laterali. Attorno sorgono le cumbessias, abitazioni per i novenanti. Altri falò più piccoli vengono realizzati in diversi punti dell'abitato allo scopo di sciogliere voti. In passato era convinzione diffusa che dall'orientamento del fumo si potessero trarre previsioni sull'annata agraria. Inoltre le ceneri venivano conservate per usi terapeutici. L'origine dei falò sembra risalire al XVII secolo. Nella ricorrenza si distribuiscono dolci locali, in particolare su pistiddu e su pane nieddu. Anche i falò di Budoni escludono l'uso di alberi, ma sono realizzati con piante di cisto ammucchiate in cataste alte perfino una diecina di metri.

La tuva che si predispone a NorbeIlo in onore del santo è costituita da una grossa quercia recuperata nei boschi circostanti. La scelta cade su un albero cavo che sos sozios (tutti diciottenni) riescono a sradicare solo dopo averlo sfrondato ed aver scavato attorno in profondità. Il tronco (e così anche i rami) viene trascinato fino al paese con un carro tanto pesante che per trainarlo occorrono diversi gioghi di buoi. L'arrivo non passa certo inosservato: ci sono ad attendere le ragazze diciottenni che sventolano is pannelas, scialli legati a canne a mo' di bandiera, ed offrono ai giovani is panischeddas, dolci confezionati con farina e sapa. La quercia viene conficcata a terra nella piazza antistante la chiesa di San Giovanni ed il falò, acceso la sera della vigilia, è alimentato con i rami della quercia. Attorno ad esso la popolazione si accalca per cantare, ballare e svuotare un'infinità di fiaschi di buon vino.

Orgosolo dedica a Sant'Antonio diversi falò, accanto ai quali si balla, e sa vardia, una spericolata corsa equestre. Balli e canti anche a Samugheo, attorno al falò acceso davanti alla chiesa intitolata al santo dove, per l'occasione, si dà convegno tutta la popolazione. A Dorgali, la sera della vigilia, dopo che i priori hanno deposto i ceri sull'altare, si accende un falò di rosmarino in cima al quale vengono sistemate arance. I ragazzini le recuperano prima che le fiamme divengano tanto alte da impedire di raggiungerle.

Nella ricorrenza i giovani di Calasetta e Carloforte salutano l'inizio del carnevale al canto di un ritornello di origine tabarchina (la stessa delle popolazioni dei due centri): "E L'e u di de Sant'Antoniu - l'e u disette de Zenò - Giabéilò, Giabéilò - che l'e u disette de Zenò!" che, a parte l'ignoto signifìcato di Giabéilò (forse Giubilate?), si traduce: "Ed è il giorno di Sant'Antonio - è il diciassette di gennaio - Giabilò, Giabilò - che è il diciassette di gennaio!". Nel pomeriggio escono a frotte le prime maschere che si presentano nelle case di parenti ed amici i quali offrono frittelle e vino. Nella ricorrenza si balla a rundia (il girotondo) e di pomeriggio incominciano a girare per le strade le maschere dei gatti (le più diffuse nei due paesi), ottenute con un lenzuolo che scende fino ai piedi, legato al collo ed in vita con nastri colorati e con due pieghe sul capo a mo' d'orecchie.

A Cagliari, dopo circa tre lustri di interruzione, nel 1994 è stata riproposta la benedizione degli animali che, però, non ha avuto luogo davanti alla chiesa intitolata al santo, ma nella piazzetta del Sepolcro. Ad organizzarla è stata l'arciconfraternita di Nostra Signora d'Itria che, avendo la sede nella chiesa di Sant'Antonio abate, ha implicitamente la responsabilità di mantener viva questa tradizione. Purtroppo, motivi di sicurezza impediscono di riproporre anche l'accensione del falò, Nella chiesa, invece, si effettua la distribuzione del pane benedetto, anche questa una tradizione molto sentita, e si accendono nella ricorrenza centinaia di candele. Merita di essere ricordata una curiosità tipicamente cagliaritana: il santo in passato era considerato il protettore dell'amore e non poche giovinette nascondevano sotto il proprio letto lucerne di terracotta a sette fiamme chiamate, non a caso, "lucerne di Sant'Antonio",

Falò votivi vengono accesi nei diversi rioni di Nuoro, ma i maggiori festeggiamenti si svolgono nell'antico rione di Santu Predu dove la sagra è stata riproposta nel 1981 dopo una lunga interruzione. L'organizzazione è affidata ad un comitato a capo del quale è un priore. Dopo la celebrazione della messa e l'accensione del fuoco, nella stessa piazza di Su cuzone si consuma la favata tradizionale.

La vigilia della ricorrenza i bambini di Ardauli si dedicano a sa panizzedda. Pronunciando questa parola si presentano nelle abitazioni dei vicini, dei parenti e degli amici che offrono loro un dolce a forma di ciambella, ancor più apprezzato perché farcito con mandorle, noci e noccioline. I dolci vengono raccolti in sacchetti di stoffa. Altrettanto avviene in molti centri del Barigadu, anche se ci si presenta con un diverso saluto (a Samugheo è sa pedida ed i dolci sono deposti in apposite corbule che i bambini si portano appresso).

Bottida realizza un grande falò nel colle di Campuidda, nei pressi della chiesa secentesca di Santa Maria degli Angeli. Attorno alle fiamme molti compiono sei giri, tre in senso orario ed altrettanti al contrario. Intanto il sacerdote benedice i dolci confezionati dalle famiglie ed il mosto cotto dell'ultima vendemmia.

Con l'avvento del terzo millennio gli abitanti di Ussaramanna hanno abbinato al falò un'antica usanza: l'uccisione del maiale, che impegna l'intera giornata per la lavorazione della carne, la preparazione delle salsicce e la distribuzione di omaggi a parenti, conoscenti e, in particolare, agli anziani del paese. D'obbligo anche il pranzo comunitario e la degustazione di carne arrostita per tutti quelli che si soffermano intorno al falò.